2006.10.18「NPO法人高崎第九合唱団」設立

1000人いるわけじゃない。資金があるわけじゃない。

スーパーリーダーがいるわけじゃない。でも、不思議なパワーが出てくる。

すべての取り組みに対して、ほかの第九合唱団とは考え方が違うかもしれません。 |

こんなすばらしい「第九」を自己満足で歌うのはもったいない! |

毎木曜日18:45から練習会場で、お待ちしております。

新しい練習会場は、建物名がないので地図を参照してください。 ご不明な方は、お手数ですがお問い合わせください。 合唱団専用電話070-4455-2190(9時~17時) FAX027-330-5057 takasaki9@myad.jp |

NPO法人高崎第九合唱団の「第九」は、

世界の平和を歌います。

| 第4回海外公演の公演依頼は、ドイツのボンをはじめ多くの都市からありました。 私たちはその中から、第二次大戦で人類史上最も残虐な不幸を目の当たりにし、現在尊い平和を勝ち得た国として「ポーランド」を選択しました。ともに尊い犠牲を失ったと共感している親日家の多い「森と音楽の国」です。 私たちの公演費用の負担を快く申し出てくださった人口約20万人のザブジェ市。私たちの高崎市と似た規模の地方都市で、世界で活躍するプロのオーケストラを育てた音楽の街。 この街を選びました。 |

| 第5回海外公演は、世界が湾岸戦争に釘付けになっていた1991年、あの巨大な旧ソ連から合唱により独立したバルト三国で行いました。旧ソ連の巨大な軍事力を前に、血を流してもバルト三国の人々は民族の歌を歌い続けました。銃ではなく手を取り合い、ついにはバルト三国の首都を人々の手の鎖がつなぎました。 独立をかけた戦争は世界各地で繰り返されました。しかしバルトの人々は世界最大級の軍事力に、民族の歌を歌い続け非戦で独立を勝ち取りました。三国は言語も宗教も人種も違います。でも民族の誇りと独立心は共通でした。 合唱と踊りが世界遺産に指定されたバルト三国。そのリトアニアの首都を選びました。 |

| 残念なことに、現在世界は混沌とした争いに直面しています。私たちは、平和を願い人類愛を尊ぶ「第九」を、全力をもって歌いました。これからも私たちは平和への願いを発信したいと思っています。 |

| 高崎第九合唱団の単独ヨーロッパ公演4回は実力、自信、そして誇りなのです。 新たな分野に飛び出し、世界の壁はおろか、生涯学習、そして心のバリアフリーを目指していきたいのです。 でも私たちには特別なことではありません。第九の言わんとしていることの実践に過ぎないのです。 | |

| 第九公演を 実施した国 | ドイツ(3回)、チェコ、ポーランド、リトアニア、スロヴェニア、スペイン |

| 音楽交流を 実施した国 | ドイツ、オーストリア、スイス、チェコ、フランス、ハンガリー、ポーランド、デンマーク、リトアニア、ラトヴィア、エストニア、フィンランド、中国、イタリア、バチカン、スロヴェニア、スペイン、ルクセンブルク、オランダ |

すごいけど、誰でも参加できる。誰でも歌える。仲間が待っている。

国内ではプロとの共演、そして海外公演の実績

- 私たちは、毎年プロの群馬交響楽団(国内で二番目に歴史のあるオーケストラ)と共演しています。

- 指揮者・ソリストも世界で活躍するプロの方々とのみ共演しています。

- 1983年NHK交響楽団(国内で一番歴史あるオーケストラ)と共演しました。

- 1989年第九を歌う定期合唱団として日本初(!)の単独ドイツ公演をハイデルベルク市(当時西ドイツ)において成功させました。

- 1995年チェコ・プルゼニ市(チェコ第二の都市)のオペラハウスにおいて、市制700周年記念行事最終イベントとして第九公演。(第2回海外公演)

- 1998年ドイツ・ニュルンベルク市(バイエルン州、人口50万人)において第3回海外公演を成功させました!

- 2000年、東京都の障害者とその支援団体「ゆきわりそう」とともに歌った『第九』(ニューヨーク・プレコンサート)。

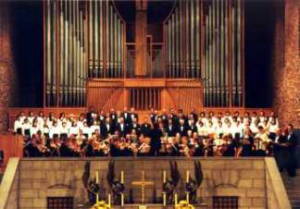

- 2002年10月、ポーランドで単独第九公演開催!その他にアウシュヴィッツでの献曲、ショパン生家でのコンサート、ワルシャワでの日ポ・ジョイントコンサートなど、盛りだくさんの計画・ご要望にお応えしてきました。

- 2006年6月、旧ソから独立を果たしたリトアニアで第5回海外公演。合唱と踊りが世界遺産になっている合唱の聖地、その首都で国立オーケストラと共演。

- 2009年10月、旧ユーゴから独立を果たしたスロヴェニアで第6回海外公演。その首都で国営放送オーケストラと国立歌劇場でのコンサート。スロヴェニア文化庁後援事業。

- 当団のコンサートは社団法人日本音楽著作権協会の演奏許諾を取得しています。

日本で第二の歴史を誇る『群馬交響楽団』と42回

日本で第一の歴史を誇る『NHK交響楽団』と1回

やわらかき翼のもとに集う人類は、みな兄弟となる。

| 1998.10.18ドイツ・ニュルンベルク公演(第3回海外公演) |

グスタフアドルフ記念大教会の演奏直前の様子 押し寄せたドイツの人たち【開演前】(2階の通路や階段に人が・・・。) |

「第九」公演後のアンコール曲合唱の様子 ドイツ民謡「わかれ」と、日本の童謡「赤とんぼ」をア・カペラで。 「赤とんぼ」は、在独日本人らの涙を誘っていたようです。 |

すごいけど、誰でも参加できる。誰でも歌える。仲間が待っている。

メドレー曲・・・山本直純氏の発案、オリジナル編曲楽譜

1987年、高崎第九合唱団で指揮を振る山本直純先生が、クリスマス・キャロルを編曲し、演奏してくださったのが始まりです。

それから毎年、多彩なメドレー曲が歌われてきています。あらゆる音楽性と発展性を学び、クラシックの大曲に挑む原材料になっています。

昨今、当団のように第九の前座に合唱曲を取り入れるところも多くなりました。しかし、前座がオペラや宗教曲のような大曲ではいけません。第九がおろそかになり、第九のための練習にはなるわけがないからです。

著名な大作曲家の合唱曲では、その曲と作曲家の理解と飲みこみに、第九と同様の膨大な時間を割かなければなりません。もし、その努力を惜しむのなら、前座の合唱曲に意味はありません。

私たち高崎第九では、毎年のように歌えるもの、コンサートがはじめての方にでも楽しめるもの、という観点から、ヘンデルのメサイアから「ハレルヤコーラス」と、毎年違う編曲によるクリスマスメドレーを練習・演奏しています。

私たち高崎第九の目標の一つには「地域文化の振興」があります。より多くの方々にコンサート会場へ足を運んでいただき、音楽や合唱に興味を持ってもらい、群馬交響楽団や群馬音楽センターのこれからの発展と改善に役立つよう努めなければなりません。

そのためには、第九の前座は、自己満足になりがちな大曲ではなく、オーケストラの奏でる音に馴染んでもらい、合唱が身近であることを感動とともに体得していただける曲である必要があります。

合唱団の運営委員会で徹底的に議論を尽くし、プロの編曲家とプロの指揮者の力と経験によって、高崎第九合唱団の演奏会は催されるのです。

自主運営・・・企画から演奏会までのすべて。

自分たちで企画します。自分たちで運営します。自分たちで練習します。自分たちで経理をします。自分たちでチケットを売ります。自分たちで交渉をします。自分たちで演奏会を主催します。

私たちの演奏会は、特別な団体(鑑賞会など)が主催ということはありません。自治体や企業の特別な後押し(主催・共催を取られる)もありません。私たちの責任において、すべてを行なっています。

団員の心は、ベートーヴェンの第九に共鳴し、いつも一つです。私たちは、自分、観客、そして地域や人類のため、感動を得て、それを伝えるために歌いつづけているのです。「苦難を乗り越え歓喜に至る」の精神で乗り越えてきました。

以上のようにあげさせていただいたあたり前のようなことが、なかなか他の第九合唱団では実現できてません。私たちはそれを完全に成し遂げているばかりでなく、約40回以上の国内演奏会と7回の海外公演を成功させているのです。

そしてこれは特別なことではありません。

ただ、第九の言わんとしていることの実践に過ぎないのです。

私たちは第九の演奏会が終わったからといって解団しません。演奏会の評価、そして反響、さらには影響を運営委員会で議論し、翌1月からの練習で団員に周知徹底を図っています。

高崎第九には年度途中での解団はありません。2月の国技館での第九出演、5月の自主開催演奏会、高崎駅や群馬県庁での演奏会、暮れの第九演奏会、原爆犠牲者慰霊式、そして海外公演、高崎第九合唱団はいつでも活動しています。

それがすべての人に対する責任であって、また団員の心のよりどころとなっています。世界の平和を願う心がとまることがないのと同じように。

すごいけど、誰でも参加できる。誰でも歌える。仲間が待っている。

練習・・・ちょっと難しく、そして楽しい。

コーラスは、初心者でも経験者でも結果に大差はありません。

コンサートに向けたレッスンへの努力によって実るものと思います。

私たちのレッスンはちょっと難しいです(笑)。

難しくてもここに集う者は必ず仲間になり助け合います。

気力と感動を味わいたい気持ちがあれば必ず歌えます。

だってみんな楽しんで歌っているもの。みんな同じ気持ちになっていくからです。

あなたも努力すれば、必ず震えるほどの感動が得られるでしょう。

さあ私たちといっしょに歌いましょう!

ベートーヴェンの生涯や時代背景はもちろん、第九交響曲の音楽的な仕組みについても学習します。

続けている人はたくさん知ることもできるのですね。

最低限のお願い:ドイツ語にフリガナをなるべくふらない。

(もしフリガナをふるときは鉛筆でね。そして覚えたら少しずつ消してね)

経験者へのお願い:自分の解釈で歌わないで!

(解釈・表現は、演奏会の前に指揮者が指示します。)

すごいけど、誰でも参加できる。誰でも歌える。仲間が待っている。

第九は生涯学習です。

第九は難しいのですが、その迫力、ハーモニーに魅せられ歌っている方は多いですね。

また老若男女を問わず愛されている民衆の力の歌です。

どんなに回数を重ねても、指揮者と合わせてみなければ、歓喜を表現できるのかはわかりません。

私たちの第九は練習に出ていただければ歌えます。

指揮者の指示どおりに歌える技量がつくからです。

それは学生でも年配者でも同じです。

そして、いつでもどこでもどなたでも、あの歓喜を手に入れることができるのです。

さらにそれを聞くあらゆる方々に歓喜を与えることができるのです。

言葉の通じない海外でも、第九をはじめとする音楽には国境がありません。

世界のどの国でも通じるユニバーサル・ソングです。

すごいけど、誰でも参加できる。誰でも歌える。仲間が待っている。

さぁ、私たちと一緒に第九を歌いませんか?

下の写真は、過去のヨーロッパ公演の時に事務局長が撮ったものです。

王宮(世界遺産)にある漁夫の砦から、ハンガリーの国会議事堂(世界遺産)

その先に広がる街並みを見渡すと、ドナウの真珠の名にふさわしい街です。

ドイツのニュルンベルクで第九を歌い喝采を受け、国際親善の役割を果たし、

ミュンヘンを経てここでベートーヴェンの足跡と雅やかな音楽の触れました。

この後ドナウ川をクルーズ船で遡り、楽聖たちの都ウィーンを旅したのです。

2002年ポーランド、第九と人類の平和を愛する者が主役でした。

第2回、第3回海外公演の時の写真です。

2017募集チラシ

2017募集チラシ